味覚障害

「味がしない」、「味がうすい」、「口の中が苦い」と訴える患者さんが増えています。当科では積極的に味覚障害の治療を行っています。

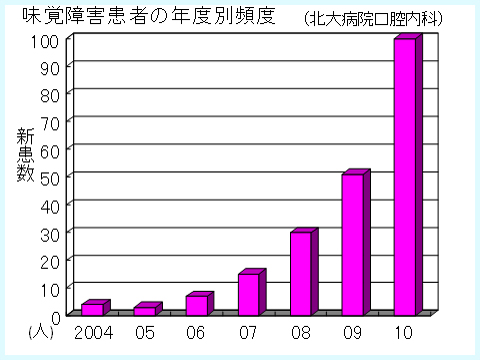

当科を受診する味覚障害患者は年々、増加傾向を認めています

味覚の自覚症状と原因

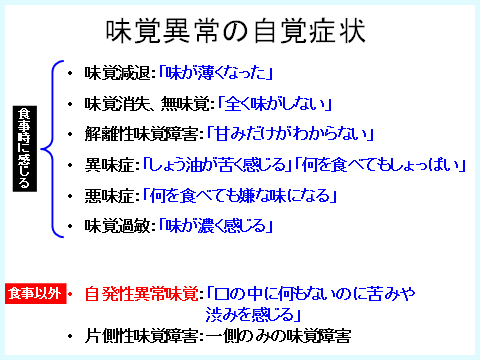

味覚障害の訴えは多岐にわたります。最も多いのは、「味がわかりにくくなった」という味覚減退ですが、「おかしな味がする」「食事が美味しくなくなった」などの食事に関連した抽象的、質的な異常もあります。また、「常に口の中が苦い」など食事に関連しない訴えもあり、さらに口腔の他の愁訴、すなわち舌痛、違和感、ザラザラ感、しびれ感、口腔乾燥などの訴えを合併することが多くみられます。

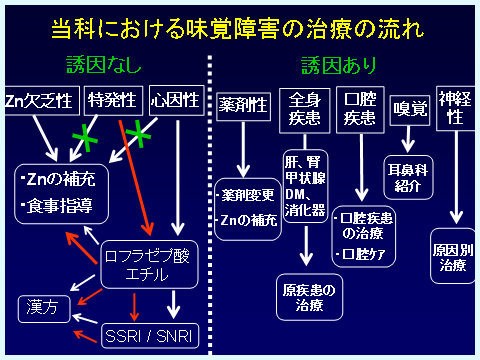

当科では味覚障害の検査、診断にアルゴリズムを作成し味覚障害の診査診断、治療を行っています。

主な検査項目

・医療面接(全身疾患、服薬状況)・血液検査

・カンジダ培養

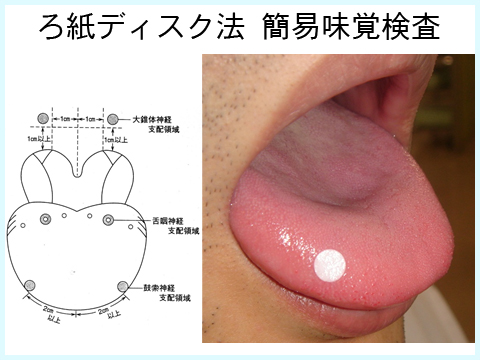

・味覚検査(ろ紙ディスク法、全口腔法、電気味覚検査)

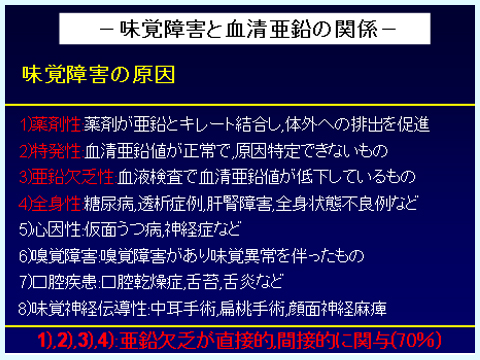

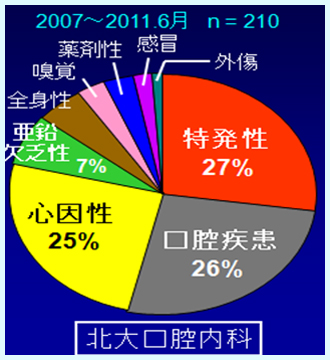

当科の味覚異常の原因は、

いままでの耳鼻咽喉科からの報告とは異なり、原因として口腔疾患の占める割合が3割で、そのうち口腔カンジダ症の占める割合が6割でした。

口腔カンジダ症の場合、患者さんは口の中に何もないのに苦味や塩味を感じると訴える人が多くみられます。このうち、抗真菌薬により2/3の改善が認められました。

その他の原因の特発性味覚障害(原因不明なもの)では亜鉛製剤の投与、生活習慣の改善、ロフラゼプ酸エチル(ベンゾジアゼピン系の抗不安薬 - 味覚中枢に直接作用する)の投与を行っており、心因性味覚障害にはロフラゼプ酸エチルを積極的に投与し、7割近い改善率を認めています。その他、味覚障害の原因に応じて治療を行っています。