トップページ

当分野は通常では治療が困難な歯の治療法を開発し、臨床に展開することを使命とし、 2025年4月に個人と複数の企業の寄附により設立されました。

抜歯の原因となっている根尖性歯周炎や歯周病は、重症化したり原因が十分に除去できないと抜歯が余儀なくされています。また、歯根破折では垂直に破折した場合にはすべて抜歯するのが世界の標準的治療です。セメント質が剥離性に破折した場合でも、診断を誤ったり骨欠損が大きくなった症例では抜歯が選択されています。このような症例に対して歯を保存できるようにすることを目的として、研究をすすめています。

1.難治性歯内疾患

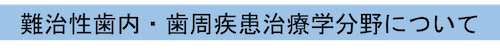

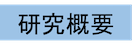

根尖性歯周炎で根尖孔に穿通できない症例や、通法の治療では炎症が改善しない症例に対して、高周波電流を用いることでファイルが届かない部位まで殺菌し、さらに接着性根管充填材を持ちることで、通法では封鎖が不十分になる根管形態でも高い封鎖性が得られることにより、が数%であった成功率を70%程度まで引き上げることに成功しています。さらに成功率向上を目指して研究を続けています。

2.難治性歯周疾患

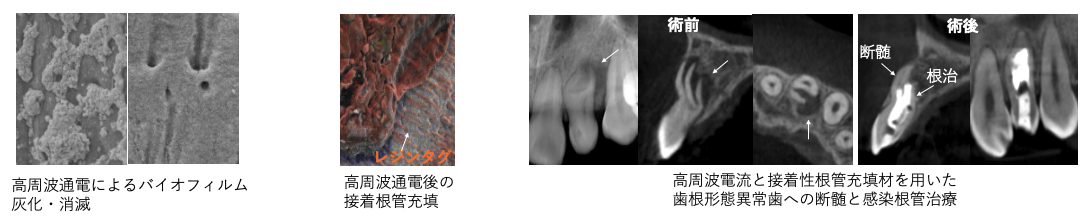

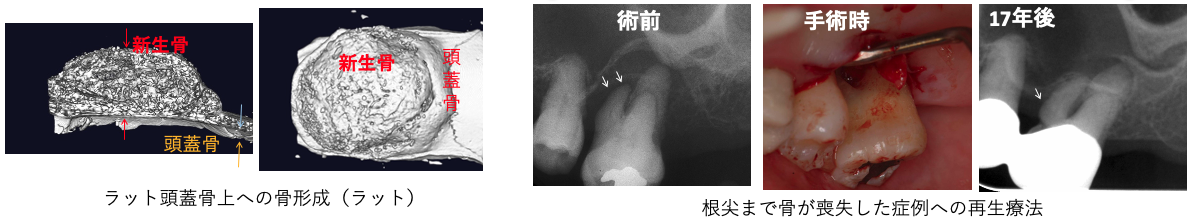

歯周病はまずブラッシングを正しく行うことが必須であるが、ブラッシングが難しい部位や患者さんに対して歯周病を改善させるために、様々な薬剤やプロバイオティクスの研究を行っています。また、失われた歯周組織を再生させるために、成長因子や細胞の足場、超微弱電流を用いる方法など、小動物や中動物を用いて研究を行っています。臨床ではマイクロスコープを用いた低侵襲性の歯周組織再生手術にさまざまなマテリアルを組み合わせるなど、再生量の向上を目標としています。

3.歯根破折

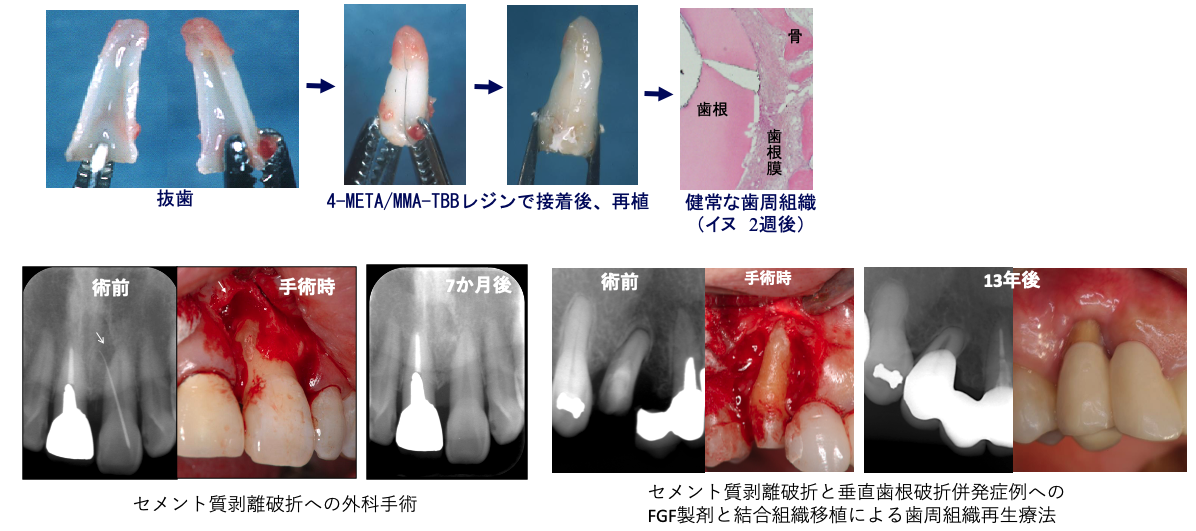

垂直歯根破折の治療では、抜歯が世界的なスタンダードとされている中で、基礎実験と臨床生成金解析により、治療法の改良を続けて成功率を着々と高め、世界トップクラスの臨床成績を収めている。さらに高周波電流を用いた低侵襲の治療法で成功率向上を目指している。

セメント質剥離破折は早期診断により成功率を向上させることができる。さらに的確な診断と症例に応じた最適な治療法の解析をすすめており、より多くの歯の救済を目指しています。

連絡先

〒060-8586

札幌市北区北13条西7丁目

北海道大学 大学院歯学研究院 難治性歯内・歯周疾患治療学分野

特任教授 菅谷 勉